『Word雛形あり』遺言書の書き方見本、注意点を徹底解説

- 相続税コラム

- 最終更新日:

遺言は、自分の財産に関する「人生最後の意思表示」です。民法が定める要件に従って作成しなければ、無効となります。本記事では、遺言が無効とならないために、自筆証書遺言の作成方法を中心に解説します。

雛形はこちらからダウンロード

以下のリンクよりWordの雛形をダウンロードできます。

遺言書の雛形.docx

※雛形はあくまで見本です。遺言書は「全文自筆」が原則です

遺言とは?

そもそも遺言は、どんな役割を果たすものだと思いますか?

それは満15歳以上で意思能力がある人なら、誰でも単独で行うことができる、法律行為です。

遺言はいつでも、全部または一部を自由に撤回することも可能です。

遺言は単独で行う法律行為なので、例えば、夫婦共同で遺言することはできません。

財産の継承を行う『相続』に関しては『法律に定められる相続人』以外に財産を相続させることも可能です。

(遺贈という)

また、特定の団体に財産を寄付することも遺言によって可能になります。

遺言はすべての財産について指定する必要はなく、特定の財産のみ遺言することもできます。

遺言で特定しない財産については、別途、相続開始後に相続人間で『遺産分割協議(詳しくはこちら)』を行う必要があります。

遺言には、特別方式遺言と普通方式遺言があります。

- 特別方式遺言とは、死の危険が迫っているなど、『特別な状況下で行われる方式』

- 普通方式遺言とは、緊急性のない通常の状況下で誰でも作れる『基本的な遺言の方式』

以下で、普通方式遺言について解説します。

普通方式遺言の種類は3つ

普通方式遺言の種類は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つです。

①自筆証書遺言とは?(一番よく使う!)

遺言する本人が、自筆で作成します。遺言内容と作成した年月日を自筆で記載して、最後に署名捺印します。

用紙や筆記具に制限がないので、いつでも作成することができます。

相続発生時には『検認』が必要

相続が発生したら、遺言書を保管していた者、遺言書を発見した者は、遅滞なく家庭裁判所へ『検認』の手続きを請求する必要があります。

「検認」は、次の目的を果たすために行われます。

- 相続人に対し遺言の存在と、その内容を知らせる

- 検認後の遺言書の偽造・変造を防止する

なお、遺言が有効か無効かを判断する手続きではありません。

自分で作成する場合は遺言が無効にならないように注意が必要

必ず本人が自筆で作成しないといけません。パソコンで作成したもの、本人以外が代筆したものは無効です。これは民法第968条で定められています。

自筆証書遺言のリスクとしては内容の改ざん、紛失、隠蔽などが考えられます。

ただ、これらのデメリットを回避する制度もあります。

自筆証書遺言のリスク回避、検認が省略できる自筆証書遺言書保管制度

この制度は自筆証書遺言の改ざん、紛失、隠蔽といったリスクを回避するため、法務局で自筆証書遺言を保管するものです。リスクだけではなく相続開始時に、家庭裁判所による『検認』手続きを省略することもできます。自筆証書遺言書保管制度は2020年7月10日に開始されました。

この制度を利用する場合も遺言は実筆での作成がされたもに限られます。

②公正証書遺言(有効性が最も高い)

公正証書遺言は公証役場で証人2名の立会のもと、公証人に口述して作成する遺言のことです。民法第968条に定められている遺言方法です。

この遺言方法は署名以外、自筆の必要はありません。

公証人は、『法律の専門家』です。したがって、『遺言の形式不備による無効』となるリスクがありません。

遺言の原本は公証役場で保管され、改ざんや紛失、隠蔽などのリスクもありません。

家庭裁判所へ「検認」の手続きを請求する必要もありません。

しかし、証人2名を用意すること、公証役場へ手数料を支払う必要があります。

証人2名を用意する手間と、公証役場への手数料が必要ですが、「口述で作成できる利点」があります。

ケガや病気による障害で、手が不自由な方、自筆が困難な方のための作成方法です。

(この場合、署名も公証人が代筆できます)

自筆が困難な方は、公正証書遺言の作成を検討してみてはいかがでしょうか?

③秘密証書遺言

秘密証書遺言は民法第968条で定められている遺言方法で、本人が作成する点においては、自筆証書遺言と同じです。パソコンで作成することも可能で、署名捺印して、封筒に入れ封印をします。

証人2名を用意し、証人と共に封印した遺言書を公証役場へ持参します。公証人が遺言書を提出した事実と、遺言者の情報を封筒に記入し、遺言者と証人が署名捺印して手続き完了です。

遺言書は、本人が保管する必要があります。

遺言の内容が、一切他人に知られないのがメリットです。

同時に、他人の目に一切触れないために、『遺言の形式不備による無効』が起こりやすい。

秘密証書遺言はデメリットが多い

秘密証書遺言はデメリットや手間が多い遺言方法です。

- 他人に秘密で作成しているので、発見されない可能性が高い。

(遺言の存在は、公証人と証人2名しか知らない) - 自筆証書遺言と同じく、相続が発生したら、遅滞なく家庭裁判所へ『検認』の手続きを請求する必要がある。

- 証人2名を用意して公証役場へ出向く必要がある。

以上のようなデメリットがあるため、多くの方は、『自筆証書遺言』や公正証書遺言を利用することが多いようです。

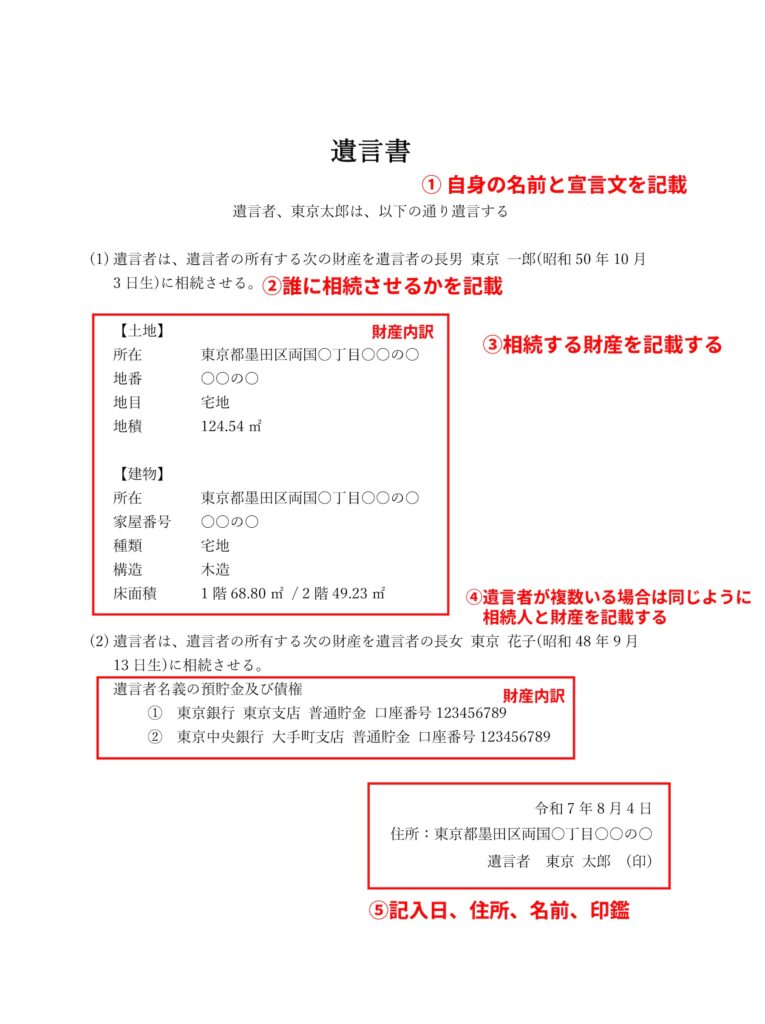

遺言書(自筆証書遺言)の記入方法

遺言書の記入方法を解説します。

以下のリンクよりWordの雛形をダウンロードできます。

遺言書の雛形.docx

※雛形はあくまで見本です。遺言書は「全文自筆」が原則です。

以下をクリックすると詳細が見れます。

① 自身の名前と宣言文を記載

『遺言者、東京太郎は、以下の通り遺言する』

自身の名前、宣言文を書きます。

②誰に相続させるかを記載

『遺言者は、遺言者の所有する次の財産を遺言者の長男 東京 一郎(昭和50年10月3日生)に相続させる。』

続柄、氏名、生年月日を記載します。

続柄、生年月日は必須ではありませんが、本人の確定をより確実に行うために記載するのが一般的です。

③相続する財産を記載する

【土地】の場合

「不動産登記事項証明書」から「所在」「地番」「地目」「地積」を記載します。

【建物】の場合

土地の場合と同じように「不動産登記事項証明書」から記載します。

土地の場合の「地番」が「建物番号」に、「地目」が「構造」に、「地積」が「床面積」になります。

【預貯金】の場合

口座のある金融機関名と支店名、預金種別(普通・定期)、口座番号、金額を記載します。

④遺言者が複数いる場合

遺言者が複数いる場合は同じように相続人と財産の内訳を記載します。

⑤記入日、住所、名前、印鑑

最後に、記入日、名前、印鑑を押します。

印鑑については、民法967条、民法968条、民法970条に定められている条文には『印を押さなければならない』としか定義されておらず、実印である必要はないとされています。

ただし、遺言書の信頼性を高めるために実印を使用するのが一般的であり、望ましいです。

自筆証書遺言を作成する場合の注意点

①全文自筆で書く

自筆証書遺言は必ず全文、実筆で作成する必要があります。パソコン、もしくは代筆などの場合は無効となる可能性が高いです。

②相続人を明確に記す

本記事の見本においては、相続人を記す場合は、続柄、氏名、生年月日を例として挙げています。

このように、相手を確実に特定できるような書き方をしてください。

『妻に相続させる』『息子に相続させる』『娘に相続させる』『子どもたちに相続させる』といった書き方は、争いのもとです。

③相続財産を明確に記す

不動産であれば、「不動産登記事項証明書」に記載されているとおりに書きます。

土地なら「所在」「地番」「地目」「地積」を明記します。

家屋なら「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」を明記します。

預貯金の場合、金融機関名と支店名、「普通」「定期」の種別、口座番号を明記します。

④曖昧な言葉は避ける

財産を、『誰に』『何を』『どれだけ』相続(遺贈)させるのかを、『誰が見ても誤解しない表現で記載』します。どのようにでも解釈できる表現は、やめましょう。

具体的な例だと『渡す』『譲る』『任せる』といった曖昧な表現は、争いのもとです。

⑤相続と遺贈の性質を理解する

相続人に財産を継承させることを『相続する』と言いますが、相続人でない者に財産を継承させる場合は『遺贈する』といい、『遺贈』を受ける者を『受遺者』といいます。

このように相続と遺贈、相続人と受遺者を明確にしましょう。

遺言書を書く際には『相続財産の内訳』も理解しておく

民法第886条から第890条では、財産を「相続する権利のある人」について定められています。法定相続人といいますが、法定相続人ごとに「相続できる割合」も民法で定められています。

それが、法定相続分です。

法定相続分の割合について

民法第900条では以下のように定められています。

(1)法定相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となる

法定相続人が配偶者と子の場合の法定相続分

| 配偶者 | 二分の一 |

|---|---|

| 子 | 二分の一 (子が複数名の場合、二分の一をさらに人数で均等に割る) |

法定相続人が配偶者と直系尊属の場合

| 配偶者 | 三分の二 |

|---|---|

| 直系尊属 | 三分の一 (直系尊属が複数名の場合、三分の一をさらに人数で均等に割る) |

法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

| 配偶者 | 四分の三 |

|---|---|

| 兄弟姉妹 | 四分の一 (兄弟姉妹が複数名の場合、四分の一をさらに人数で均等に割る) |

(2)法定相続人に配偶者がいない場合、法定相続人の人数で均等に割る

法定相続人に配偶者がいない場合、法定相続人の人数で均等に割ります。

法定相続分の割合を超えた場合の注意点

法律で定められた相続人への分配率を超えた場合は遺留分と遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)に関する問題が発生します。

遺留分と遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)とは?

『遺留分』とは簡単にいうと『相続人が受け取れる財産の最低限の分け前』を定めたもので、『遺留分侵害額請求権』は『遺言などによってその割合を侵害された時に請求する権利』のことです。

わかりやすく解説

父親が亡くなり、遺言書が見つかりました。

その内容には次のように記されています。

「二郎には財産を渡さず、すべてを一郎に相続させる。」

この遺言がそのまま実行されると、一郎が父親の遺産をすべて相続し、二郎は一切の財産を受け取れないことになります。

しかし、法律上は子どもに最低限の取り分「遺留分」が保障されています。子が2人の場合、法定相続分はそれぞれ2分の1ですが、その半分である『4分の1が遺留分』として確保されます。

つまり、二郎には『父親の遺産全体の4分の1にあたる価値を請求できる権利』があるのです。

このように二郎の遺留分が侵害されていた場合、二郎は一郎に対して「遺留分侵害額請求」を行い、侵害された分の価値を金銭で支払うよう求めることができます。

したがって、父親の遺言によってすべての財産が一郎に渡るように指定されていたとしても、二郎は法律上、自分の遺留分を守るために請求を行えるのです。

まとめ

遺言は「人生最後の意思表示」であり、とても重要な書類です。特に自筆証書遺言を作成する場合は、民法の定めに従わなければ無効となってしまいます。さらに、遺言が有効であっても、相続人の取り分(遺留分)を侵害していれば、相続人から「遺留分侵害額請求」がされ、希望どおりに遺言が執行されない可能性もあります。このようなトラブルを避けるためには、状況に応じて専門家に相談することが大切です。遺言を残す際は、確実に意思を実現できるように準備することをおすすめします。